経営の相談相手は「1人に絞る」ほうが、結果的にうまくいく理由

Contents

経営の相談相手は、多いほうが安心に見える

経営の相談を受けていると、「念のため、他の先生にも聞いてみたくて」と言われる場面に出会うことがあります。あるいは、「あの先生はこう言っていたけれども、どう思いますか」と聞かれることもあります。一人の意見だけで決めてしまって本当に大丈夫なのか、他にも見落としている視点があるのではないか。そう考える気持ちは、経営者であればごく自然なものだと思います。実際、私自身が同じ立場であれば、同じように感じるはずです。

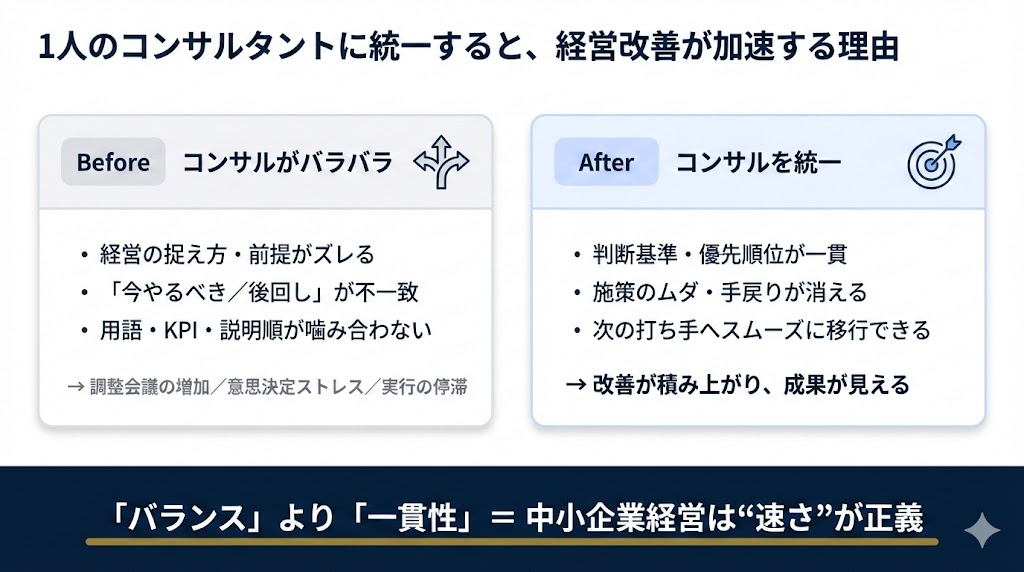

ただ一方で、現場を長く見ていると、相談相手が増えたことで、かえって判断が遅れてしまうケースも少なくありません。意見は集まっているのに決めきれない。話を聞けば聞くほど、どこから手を付けるべきか分からなくなる。そうした状態に陥っている会社を、何度も見てきました。

経営相談には、最初から動かせない前提があります

経営相談には、最初から一つだけ動かせない前提があります。それは、どれだけ多くの助言を集めたとしても、最終的に結果の責任を引き受けるのは、常に社長ご自身だという点です。外部の専門家は判断材料を提示することはできますが、その判断の結果までを代わりに背負うことはできません。

だからこそ重要なのは、正しい意見をいくつ集めたかではありません。その判断が、社長にとって納得できる形で整理されているかどうかです。この前提を置いたうえで経営相談の現場を見ると、複数の専門家を並列で使うやり方には、どうしても構造的な難しさがあることが見えてきます。

経営は「教科別」ではなく「総合問題」です

経営は、英語や数学のように分野ごとに切り分けて考えられるものではありません。営業の施策は原価や価格に影響し、生産の改善は納期や営業戦略に跳ね返ります。IT導入も、単に業務を便利にする話ではなく、人の配置やお金の流れにまで波及します。すべてがつながっており、しかも状況に応じて優先順位が入れ替わる。経営とは、正解のない総合問題を解き続ける作業です。

このとき問われるのは、個々の意見の正しさではありません。どの前提に立ち、何を優先し、何を後回しにするのか。その判断の軸が一本通っているかどうかです。ここが揃っていないと、いくら優秀な専門家の意見を集めても、意思決定はむしろ遅くなります。

同じ質問をしても、前提は揃いません

実務の現場でよく耳にするのが、「他の専門家はこう言っていましたが、どう思いますか」という相談の仕方です。この一言が出てくると、話は途端にややこしくなります。複数の専門家に相談している場合、前提条件が同じ形で共有されていることは、ほとんどないからです。

導入の本当の目的、現場の制約、社内の温度感、社長が実は一番気にしているポイント。社長の頭の中では一続きの話でも、相手に伝わるのはその一部に過ぎません。専門家は、その断片的な情報をもとに判断します。その結果、答えが少しずつズレてくるのは自然なことです。

専門家ごとに、使っている「地図」が違います

さらに問題を複雑にしているのが、専門家ごとに前提としている経営理論やフレームワークが異なる点です。財務を起点に考える人もいれば、業務プロセスから全体を組み立てる人もいます。人事や組織論を軸に考える専門家もいます。どれが正しくて、どれが間違っているという話ではありません。

ただ、これらを分野ごとにつまみ食いする形で並列に使うと、表面上は同じ言葉を使っていても、「戦略」「効率化」「投資」「優先順位」といった言葉の意味や重みづけが、少しずつ食い違ってきます。そのズレを埋める役割を、無意識のうちに社長自身が引き受けることになります。

社長が「翻訳者」になると、経営は止まります

複数の専門家を並列で使っていると、社長の役割は少しずつ変わっていきます。本来は意思決定をする立場のはずが、気づけば専門家同士の通訳や翻訳、調整役を担っている。これは、現場で本当によく見る光景です。

しかも厄介なのは、明らかに筋の悪い意見であっても、それが「社長から聞かされた話」になると、専門家が正面から全否定しにくくなる点です。その結果、本来であれば止めるべき論点や施策が、完全には否定されないまま意思決定のテーブルに残ってしまいます。最終的な責任は社長にあるにもかかわらず、判断の軸がどこにあったのか分からなくなる。この状態では、後から振り返ることも難しくなります。

分業が高度に見えるのは、実は錯覚です

専門家を分野ごとに揃えたほうが、支援のレベルが高いように見えることがあります。しかし、戦略、マーケティング、財務、工場・店舗業務、IT、人事が一本の思想でつながっていなければ、すべてが部分最適に陥ります。DXは導入したものの利益につながらない、補助金は取れたが現場が回らない、制度は整ったが経営は楽にならない。こうした話は、決して珍しくありません。

あるウェブサイトの話

ある会社で、マーケティング施策の一環としてウェブサイトを作り直す話になり、金融機関の担当者から「ウェブに詳しい先生がいる」と紹介されたコンサルタントに依頼することになりました。正直なところ、最初から少し引っかかりはありました。ただ、「ウェブは専門外だから詳しい人に任せたほうがいい」という判断自体は特におかしなものではありませんし、金融機関からの紹介となると、なかなか無下に断ることもできません。

実際に出来上がってきたサイトを見ると、その引っかかりの正体がはっきりしました。BtoBの取引が中心の会社にもかかわらず、全体の設計は見栄えの良さを最優先したものになっていたのです。デザインとしては整っていましたが、問い合わせやカタログ、FAQといった、本来業務につながってほしい導線が弱く、営業や現場で使うことを考えると、正直なところ使い物にならない構成でした。このままでは意味がないため、結局は私のほうで全体を見直し、問い合わせや資料請求に自然につながるよう導線を再設計することになりました。その結果、当初にかけた時間やコストの多くは活かせず、遠回りをする形になってしまいました。

この話は、誰かの能力が低かったということを言いたいわけではありません。ウェブに詳しいコンサルタントは、自分の専門である「見せ方」を最優先しただけです。一方で、そのウェブサイトが経営や営業の中でどんな役割を担うべきなのかという前提は、十分に共有されていませんでした。判断の軸が最初から一本に揃っていなかったことが、結果として無駄を生んだのだと思います。

唯一、比較的うまく回る例外

もっとも、複数の専門家が関わる体制が、すべてうまくいかないわけではありません。指揮命令系統が明確で、全体を見渡すメインのチーフ・コンサルタントがいて、情報がそこに集約されるチームとして機能している場合には、比較的うまく回ることもあります。ただし、この体制を整えるには、それなりのコストもかかります。多くの中小企業にとって、再現性の高い方法とは言いにくいのが現実です。

中小企業にとっての現実的な最適解

だからこそ、多くの中小企業にとって現実的なのは、まず一人の相談相手を決め、その人の思考体系をベースに経営全体を組み立て切ることです。そのうえで、足りない専門性だけを部分的に補っていく。セカンドオピニオンは並列で走らせるものではなく、判断を補強するための補助輪として使う。この順番を意識するだけで、意思決定のスピードと実行力は大きく変わります。

必要なのは「正解の数」ではありません

中小企業の経営に必要なのは、多くの正しい意見ではありません。一貫した前提に基づき、社長ご自身が腹落ちして下せる判断です。経営は情報戦ではなく、設計と実行の積み重ねです。その設計図を一緒に描く相手は、まず一人でいい。そのほうが、「この判断の責任は自分が取る」と覚悟を決めやすくなります。

経営が前に進まない会社ほど、専門家は多いのに、判断の軸が一つも統一されていない。

この記事の要点

- 最終的な責任を取るのは社長自身

外部の専門家は判断材料を出すだけで、責任を代わりに負うことはできない。 - 相談相手を並列で使うと、判断基準がブレる

前提が揃わないまま意見が増えると、社長が翻訳・調整役になり、納得感のある決断ができなくなる。 - メインの相談相手を1人に絞ることで、腹落ちした判断ができる

セカンドオピニオンは補助輪として使い、判断の軸は常に一本化する。